|

Proyectos - Actividades - Novedades |

"Primera Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana de las Mujeres del Sector Pesquero - Acuícola" - Informe Final - 5 y 6 de octubre del 2000

"EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA MUJER EN EL SECTOR PESQUERO ARGENTINO: UN PANORAMA PRELIMINAR"

Por Marcela Pascual *

INTRODUCCIÓN

La Argentina es un país de 3 millones de km2, que posee 5300 Km. de extenso litoral marítimo. La pesca se desarrolla en dos regiones bien definidas: la Región Bonaerense y la Región Patagónica (Mapa 1). La primera representa el 25% (1000 Km.) del litoral marítimo y concentra la mayor población humana, participa en total con el 85% de los desembarcos del país (Bertolotti et al, 1987). Esta región posee 8 puertos (Mapa 1). La Región Patagónica se extiende desde el Río Colorado hasta Tierra del Fuego, su población humana representa un 3% del total del país y, su litoral marítimo, el 75% del litoral nacional. Existen 11 puertos en la región que recepcionan alrededor del 15% de los desembarcos (Bertolotti et al, 1987).

La pesca constituye un rubro de enorme importancia en la economía nacional, desde el punto de vista de generación de empleo, riqueza y entrada de divisas. No obstante, desde el punto de vista alimentario, el argentino es un consumidor nato de productos de origen agropecuario, representando el consumo de pescado y marisco, un muy bajo porcentaje de la dieta.

La actividad pesquera es generadora de empleo a distintos niveles, sin embargo, la actividad industrial concentra la mayor parte de la ocupación a nivel de tripulaciones costeras y de altura, como de procesamiento en tierra.

La pesca artesanal, de importancia creciente en los últimos años a lo largo de la costa, tiene mucho menor desarrollo y no es aún un sector de gran impacto, salvo algunas excepciones.

La acuicultura se ha desarrollado lentamente en este país y sólo a nivel experimental hasta 1998, año en que se producen las primeras producciones comerciales de moluscos. A partir de esa fecha inicia su desarrollo, concentrándose los emprendimientos en el sur de la Provincia de Buenos Aires (San Blas), Río Negro(San Antonio Oeste), Santa Cruz (Caleta Olivia) y Tierra del Fuego (Canal de Beagle).*Marcela Pascual (Coordinación) Silvia Pisanu, Claudia Sar, María Ana Reussi, Elisa Menna, Cecilia Castaños

Colaboradoras en encuestas: Liliana Scioli, Catalina Depetris, Verónica Rodrigues, Myriam Elvira

Tratamiento de datos: Patricia Dell'Arciprette

San Antonio Oeste, Argentina, Setiembre del 2000

Mapa 1: Región Bonaerense y Región Patagónica

EL ROL DE LA MUJER

A pesar de la importancia económica de la pesca, el país se ha ocupado muy pobremente de las comunidades pesqueras. Hasta donde hemos podido averiguar, el trabajo de Bertolotti et al (1987) ha sido el último estudio hecho con referencia a la situación socioeconómica de la gente del sector pesquero. En este marco de desconocimiento formal, huelga decir que la mujer del sector pesquero no ha sido, por supuesto, objeto de ningún tipo de análisis. Es así como nos encontramos en una situación de desconocimiento total de aspectos elementales, tales como la representación porcentual de la mujer en el sector pesquero.

La creación de la Red Latinoamericana de Mujeres del Sector Pesquero constituye un incentivo y una oportunidad para iniciar un estudio dirigido a caracterizar el sector en sus aspectos económicos, sociales y culturales, así como promover la ejecución de programas de apoyo y ayuda al sector.OBJETIVOS DEL TRABAJO

El presente trabajo propone un primer y modesto acercamiento al tema. Tuvo por objetivo transformarse en una guía para orientar acciones futuras, las que deberán contemplar la ejecución de un diagnóstico preciso sobre la situación y necesidades de la mujer del sector pesquero nacional.

Las conclusiones que se presentan aquí deberán ser consideradas, entonces, orientativas y no necesariamente extrapolables al sector pesquero total.El trabajo refleja los resultados de encuestas realizadas en tres niveles: sector industrial (plantas pesqueras), componentes parciales del sector (oficios y profesiones), y sector desocupado con expectativas de capacitación. Los ítems analizados refieren a la representación femenina en el sector (discriminada por tipo de tareas), niveles de ocupación, instrucción, aspectos sanitarios y expectativas de capacitación.

METODOLOGÍA

(1) Encuesta de plantas pesqueras

Catorce plantas pesqueras de Río Negro y Santa Cruz fueron censadas en el mes de agosto de 2000. En cada una de ellas se obtuvo la siguiente información: cantidad de personal total discriminado por sexo, edad y tipo de tarea. Esta encuesta permitió obtener la proporción del género en el sector industrial y, dentro de éste, a cada tipo de tarea.

(2) Encuesta individual a mujeres del sector pesquero

Cuarenta mujeres fueron encuestadas, todas pertenecientes al sector pesquero de San Antonio Oeste (Río Negro). Los siguientes niveles fueron considerados: recolectoras costeras (pulperas), fileteras, envasadoras, encargadas de control de calidad y fiscalización, e investigadoras.

Es necesario aclarar que el relevamiento, por razones logísticas y de tiempo, no siguió una metodología rigurosa ya que el número de mujeres encuestadas en cada grupo no se corresponde cuantitativamente con la estructura de la población total. Los resultados, por lo tanto, son válidos a nivel de cada grupo en particular, sirviendo de base para una caracterización preliminar y permitiendo esbozar el perfil de la mujer asociado a cada sector.

La encuesta (Páginas 27 y 28) fue realizada usando como base un formulario elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social el que fue modificado a fin de contemplar preguntas específicas de interés para el sector en cuestión.

(3) Análisis de datos sobre expectativas de capacitación

En este caso se analizó la información recopilada en base a 253 fichas de inscripción a un Taller Ocupacional que se pretende poner en marcha en San Antonio Oeste. Este taller contempla dos áreas de capacitación: pesca y turismo. El área pesca presenta cuatro alternativas de perfeccionamiento en áreas tradicionales: fileteo, procesamiento de pescado en fresco, y técnicas de frío, y dos en un área no tradicional: técnicas de cultivo de moluscos y buceo comercial.

Los datos refieren a representación femenina, edad, nivel de instrucción, antecedentes laborales, y motivación para la capacitación y, en consecuencia, permiten caracterizar a la mujer con expectativas laborales en el sector.

RESULTADOS(1) La participación de la mujer en el sector pesquero industrial: representación numérico y tipo de actividad

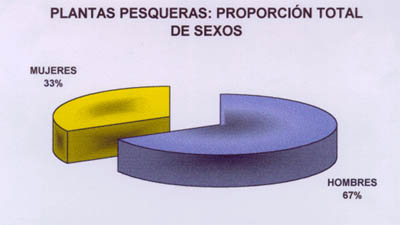

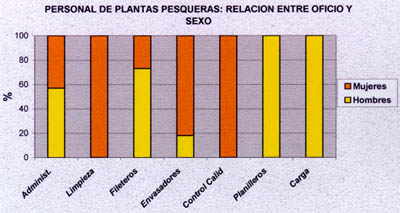

La mujer en la pesca industrial, es decir, en las plantas pesqueras, constituye un sector minoritario, representando un 33% del personal estable (Fig.1). Si se analizan los datos globales, discriminados por tipo de tarea (Fig.2) se observa que la mujer ocupa en forma exclusiva los puestos de control de calidad y limpieza, y en forma mayoritaria, el rubro de envasado. Los rubros de fileteros y administrativos tienen mayoría masculina, mientras que en tareas de planilleros y carga, el total es ocupado por hombres. Estos resultados confirman la noción preliminar de que las mujeres son elegidas en el caso de tareas que requieren mayor cuidado y manualidad.

La figura 3 presenta los datos globales referidos sólo al sector femenino discriminado por tipo de tarea. La mayoría de las mujeres (73%) son ocupadas en fileteo (37%) y envasado (36%).

(2) La participación de la mujer en el sector pesquero en general. Caso de estudio: la mujer en la pesca sanantoniense

(2.1) Caracterización de la población encuestada

La población encuestada tiene una edad promedio de 35 años (rango 18-68), el 59% de ellas trabajan en la pesca siguiendo una tradición familiar. En el caso de las recolectoras costeras (pulperas) este porcentaje se incrementa al 83%.

La población encuestada se compone de las siguientes categorías (Fig. 4):

Pulperas: es el sector más pauperizado del conjunto. Son recolectoras costeras que operan en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y en las provincias de Río Negro y Chubut. Su presa es el pulpito (Octopus tehuelchus). El trabajo de este grupo tiene como base la estructura familiar. Cada familia habita durante la zafra en "enramadas", chozas construidas sobre la playa con ramas y cartones. Su único aparejo de pesca es un gancho de hierro con el que extrae los pulpitos entre las piedras.

El pulpero vende su captura a un acopiador, dueño de vehículo y encargado de vender el producto a las fábricas o restaurantes. A cambio del pulpo, el acopiador deja a los pulperos los "vicios" con los que éstos cubren sus necesidades elementales.

Fileteras, envasadoras y personal de limpieza: operarias de plantas pesqueras. A menudo ligadas a la pesca por tradición familiar. En la costa bonaerense, ha predominado el trabajo con peces; en la costa patagónica existe, adicionalmente, un sector importante que ha trabajado o trabaja los moluscos. En esta última región es común que estas personas se dediquen, como actividad complementaria, al envasado y elaboración de conservas de mariscos a escala artesanal, en sus hogares. Este sector pertenece a un estrato social de bajos recursos.

Otros o "cuenta propia": son mujeres que estuvieron formalmente ligadas al sector pesquero directamente (operarias) o indirectamente (esposas/hijas/hermanas de pescadores). Trabajan por su cuenta en la elaboración de conservas, venta de comidas pre-elaboradas en mercado pesquero, o elaboración y venta de filet de pescado a domicilio. Es un sector en crecimiento debido a la creciente desocupación y marginalidad. Es un grupo heterogéneo ya que recibe mujeres desde distintos grupos del sector y también desde otros sectores sociales.

Control de calidad: son profesionales, veterinarias o biólogas ligadas al sector industrial.

Fiscalización: profesionales veterinarias ligadas al sector estatal.

Investigación: profesionales biólogas ligadas a estructuras estatales (Institutos de investigación o Direcciones de Pesca)

(2.2) Nivel de instrucción

El sector de mayor debilidad está representado por las pulperas, quienes constituyen un grupo con un 20% de analfabetismo y un 80% que domina de manera irregular la lecto-escritura (nivel primario incompleto). Este escenario se revierte parcialmente en el caso de las fileteras, entre las cuales hay un 40% de mujeres que completaron la educación primaria. En este sector, sin embargo, reside un 20% de mujeres sin ningún tipo de instrucción. En orden creciente de instrucción se ubican las envasadoras, personal de limpieza y administración. (Fig. 5).

(2.3) Nivel de ocupación

El grupo encuestado se compone de un 39% de mujeres con ocupación plena, un 43% de mujeres subocupadas y un 18% de desocupadas (Fig. 6 A). Se plantean, entonces, dos escenarios: trabajo y no trabajo. En el caso de trabajo (ocupadas+subocupadas: 82%), se obtiene que el 52% de los empleos permanentes, mientras el resto son estacionales (13%) y temporarios (35%) (Fig. 6 C). Si se analiza el escenario de no trabajo, se obtiene que la mayoría (54%) no busca trabajo, mientras un 20% puede medir el tiempo de búsqueda en más de un año y otro 20% lo estima en meses (Fig. 6 B).

El nivel de ocupación varía entre oficios (Fig. 7). Los niveles de desocupación se mantienen entre un 13 y 30% en todos los oficios, salvo en el sector profesional. El mayor porcentaje de subocupación se encuentra entre las pulperas (su actividad principal es estival), las fileteras y las envasadoras. El nivel de ocupación plena se da sólo en el sector profesional.

(2.4) La mujer como sustento de familia

En cuanto a la participación en la economía del hogar, se puede indicar que la mujer ocupa un lugar importante en los ingresos familiares: un 26% como cabeza de familia y un 39% como colaboradora. (Fig.8). En este último caso, la carga es comparativa entre varios integrantes de la familia (cónyuges, hermanos, hijos).

(2.5) Aspectos sanitarios

La mitad de la población encuestada no posee cobertura médica dependiendo, por lo tanto, de la asistencia pública. Este sector está compuesto por las cuenta-propistas y pulperas, sectores de desocupación o subocupación alta. Un 45% tiene cobertura por obra social, un porcentaje del cual recibe ese beneficio a través del cónyuge (Fig.9).

Una gran mayoría de las encuestadas (68%) respondió a la pregunta sobre si desearía recibir ayuda profesional (Fig. 10).

De 28 mujeres con estudios primarios completos, el 50% no controla la natalidad. De este porcentaje, el 86% no justifica los motivos, el 7% aduce motivos económicos y el 7% restante motivos religiosos.El 58% de las mujeres dice controlar la natalidad, de ellas un 47% utiliza píldora (29%), dispositivos intrauterinos (12%) o condón (6%). Los dos primeros medios son provistos gratuitamente por el hospital público (Fig. 11).

(2.6) Vivienda

El 58% de las encuestadas son propietarias de su vivienda, un 10% vive en viviendas prestadas o cedidas, otro 10% alquila su vivienda, el resto es ocupante con relación de parentesco con el dueño de la vivienda.

Con respecto al agua, sólo un 11% obtiene el agua de perforaciones, el resto (89%) obtiene agua potable de la red pública.

No se registraron casos de viviendas precarias. El 55% vive en construcciones de cemento y/o ladrillo fijo, con pisos alisados de cemento. Un 45% tiene su vivienda mejorada con respecto al revestimiento de pisos. Un 84% dispone de inodoro con descarga de agua, un 16% dispone de retretes o excusados

y este porcentaje corresponde a las pulperas. Es necesario aclarar que este sector habita durante la mitad del año en chozas o "enramadas" a la vera del mar donde realizan la zafra.(2.7) Expectativas de capacitación

Los porcentajes de inscripción a cursos de capacitación demuestra que, un alto porcentaje de mujeres (65%) tiene expectativas de perfeccionarse para obtener una salida laboral en sectores pesqueros tradicionales (fileteo, frío, procesamiento en fresco (Fig. 12), y sólo un 35% visualiza la posibilidad de obtener una salida laboral en temas no convencionales o innovadores (buceo comercial o técnicas de cultivo).

Un 18% de las aspirantes proviene del sector pesquero, el resto o no tiene antecedentes laborales (34%), o proviene de ámbitos laborales no relacionados con la pesca (Fig. 13).

En relación a la edad de las aspirantes (Fig. 14) se puede observar que la mayoría supera la edad promedio requerida habitualmente en el mercado laboral (> 25 años). Es interesante recalcar el alto porcentaje de mujeres de 31 años de edad promedio que busca una salida laboral sin haber tenido antecedentes laborales (Fig.15)(2.8) Grupos de contención social

La mayor parte de las encuestadas no pertenece a ningún grupo de contención social (76%) (Fig.16). Sin embargo, la necesidad de pertenencia queda reflejada en el gran porcentaje (89%) de mujeres que respondió afirmativamente en este punto de la encuesta (Fig. 17).

En cuanto a Organismos de ayuda al género o sector podemos decir que no existen, o si los hay, no cubren las expectativas y necesidades de las mujeres relacionadas con la pesca. Se identifican como únicos organismos de apoyo al género, los Consejos de la Mujer que operan a nivel provincial y municipal, estos últimos a menudo no funcionan. No se registran antecedentes de experiencias con mujeres de la pesca en el país.

CONCLUSIONES

La Argentina atraviesa una severa crisis en el sector pesquero tradicional. Éste estuvo mayormente abocado al recurso merluza (Merluccius hubbsi), el que representó un 50% de las capturas totales. Considerando que, el 30% restante, estuvo representado por el calamar, el cual era procesado mayormente por congeladores y por lo tanto no ocupaba mano de obra en tierra, puede decirse que el recurso merluza sostuvo económicamente a la población activa del sector.

La pesca descontrolada de la merluza, que alcanzó un nivel de capturas entre 600 y 700.000 toneladas en la década pasada, resultó en un declinio agudo que llevó, en 1999, a la promulgación de la Ley de Emergencia Pesquera la que estableció un cupo de 110.000 toneladas de extracción para toda la plataforma argentina.

La situación se puede definir como una catástrofe económica y social en el sector pesquero, la que se refleja en flotas paralizadas, cierre de plantas, disminución de personal, y rebajas de salarios, entre otras consecuencias negativas.

El sector pesquero argentino, el cual estuvo caracterizado por altos estándares socioeconómicos (Bertolotti, 1987), ha visto deteriorada gradualmente su calidad de vida y enfrenta hoy, por primera vez, la desocupación. Esta situación afecta por igual a pescadores, personal de planta y sector de servicios.

En este escenario, la mujer se ve doblemente afectada, en su condición de esposa hija de pescador, compelida a salir a buscar trabajo, o como trabajadora expulsada del sistema.

El presente trabajo nos permite arribar a las siguientes conclusiones preliminares:

1.- La conclusión más llamativa es que, hasta el presente trabajo, la mujer del sector pesquero, no fue nunca objeto de análisis ni desde el punto de vista social, cultural o económico.

2.- La proporción de géneros en la actividad pesquera industrial, ligada a las plantas, mantiene una proporción mujer/hombre de 1:2. Es claro que las mujeres están empleadas en tareas de mayor cuidado. Al analizar las expectativas de incorporación al sistema pesquero, ante una oferta de capacitación, observamos que proporción se mantiene lo que, en principio descartaría cuestiones de discriminación y llevaría a considerar este hecho una intención del propio género. Las connotaciones sociales de esta conducta no pueden ser evaluadas a través de las encuestas realizadas y deberían ser analizadas en estudios posteriores.

3.- Un análisis más riguroso de los componentes del sistema "mujer de la pesca" confirma que el sector de máxima fragilidad está compuesto por las recolectoras costeras, las que vistas desde distintos aspectos (nivel de instrucción, condición sanitaria, nivel de ocupación) constituyen un sector marginal y desprotegido. Este sector es el que más claramente se liga a la pesca por tradición familiar. La naturaleza de su trabajo, estacional, familiar, alejado de centros urbanos, implica una condición nómade que no augura una superación en las generaciones venideras a las que estas condiciones obligan al abandono de la instrucción y a un aislamiento de los centros de contención social y de capacitación.

4.- Los datos referidos a las características de la vivienda demuestran que, al menos en este sentido, la calidad de vida es muy buena. Esta es una condición remanente de épocas de bienestar y ocupación plena.

5.- El análisis de la población ocupada demuestra que, a medida que aumenta el nivel de complejidad de las tareas (oficios), aumenta el nivel de instrucción. El panorama se modifica cuando proyectamos los datos obtenidos respecto a las expectativas actuales de capacitación y observamos que aumenta el nivel de instrucción de personas que aspiran a un cierto oficio (fileteras, por ejemplo). Este hecho está directamente ligado a la crisis económica que produce una mayor competencia por los puestos de trabajo, lo que necesariamente empujará a una cada vez mayor marginalidad a las personas menos calificadas.

6.- En cuanto a la participación de la mujer en la economía familiar, se observa que ocupa un lugar importante en los ingresos familiares (26% como sustento de familia y 39% como colaboradora). La crisis presente y su evolución, permite inferir que los grupos familiares sin sustento económico se incrementarán.

7.- Los datos a nivel de instrucción, tipo de actividad, y situación sanitaria especialmente en aspectos de control de natalidad, demuestran que los organismos de apoyo al género son insuficientes y no alcanzan sus objetivos. Esto genera una fuerte demanda de apoyo como lo demuestra la encuesta.

8.- En relación a la edad promedio de las aspirantes a capacitación, se puede concluir que la misma supera la edad requerida habitualmente en el mercado laboral (20 a 25 años), estando ésta por encima de los 30 años. Este hecho marca la tendencia en el nivel de desocupación y de crisis, hecho que queda evidenciado en la cantidad de mujeres (edad promedio 31 años) sin antecedentes laborales que aspiran a obtener capacitación. Se puede inferir que esto es consecuencia de que la mujer intenta colaborar con la economía familiar, ya sea por estar sola, tener como cónyuge a un desocupado, o tener sus ingresos deprimidos.

9.- Las opciones existentes de capacitación son intentos, por parte del Estado, de paliar la crisis económica. Un análisis de la oferta demuestra que ésta se da mayoritariamente en áreas tradicionales (procesamiento, por ejemplo) las que, tal como demuestran los datos muestran un alto grado de desocupación. La salida laboral potencial es, en consecuencia, ficticia. Por esta razón es indudable que la opción debería ser la diversificación de actividades (acuicultura, elaboración de artesanías, comercialización, nuevas formas de agregado de valor a los productos) como única forma de mantener al sector en el sistema y, de ser posible, ampliar la oferta laboral.

Bibliografía

Bertolotti, M.; E, Errazti, D. Cabut; M. Alvarez; A, Pagani; L. Carriquiriborde: P. Oroquieta y L. Prado. 1987. Situación del sector pesquero costero en la República Argentina. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 44.

Figura 1: Plantas Pesqueras: Proporción total por sexos

Figura 2: Personal de Plantas Pesqueras: Relación entre oficio y sexo

Figura 3: Discriminación por Tareas

Figura 4: Tipo de Actividad

Figura 5: Nivel de Instrucción

Figura 6 A: Porcentaje de Ocupación del Sector Femenino

Figura 6 B: Escenario 1: No Trabajo

Figura 6 C: Escenario 2: Trabajo

Figura 7: Nivel de ocupación por oficios

Figura 8: Sustento Familiar

Figura 9: Cobertura Médica

Figura 10: Deseo de recibir ayuda profesional

Figura 11: Métodos Anticonceptivos utilizados

Figura 12: Expectativas de capacitación

Figura 13: Expectativas de Capacitación: Relación a Antecedente Laboral

Figura 14: Expectativas de Capacitación en relación a la edad promedio

Figura 15: Antecedentes Laborales en relación a la edad promedio

Figura 16: Grupos de contención social

Figura 17: Interés en pertenecer a un grupo de mujeres de la pesca